医療人育成ビジョン:

「未来を拓く医療人の育成」

初代医学部長・病院長の北里柴三郎博士が提唱したのは、「基礎医学と臨床医学の連携を緊密にし、学内は融合して一家族の如く」という基本理念でした。様々な症例の実績をもつ慶應義塾大学病院は、臨床の現場から、患者さん一人ひとりに適切な医療を提供することを通じて、次世代の良質な医療に発展させ、医療に加えて臨床研究においても先導的な役割を果たしています。

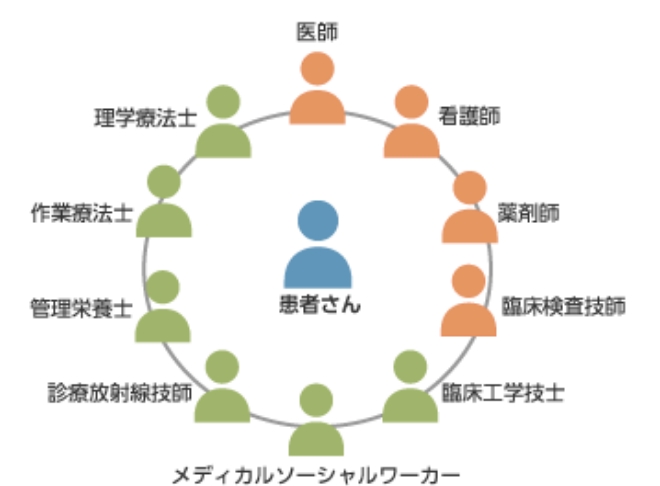

このように、社会から負託された、先進的な大学病院機能を支え、未来を拓く高度の医療人材の育成という大きな使命を実現するために、慶應義塾大学は、学部教育において、2011年度より、医療系三学部(医学部・看護医療学部・薬学部)合同教育を実施しています。専門性を高めながら、同時に分野横断的に総合的な視点で物事を鳥瞰し得る医療人材の育成を目指しています。また、積極的に他機関から病院実習の要請にも応え、広く院外の医療人材育成にも貢献しています。

入職後は、職種別に用意される育成プログラムを通じて専門性を高めるとともに、患者総合相談部に寄せられる患者さんからの様々なご要望への対応、あるいは、病院の運用に関する様々なワーキンググループ、新しい治療方法への取り組みなど、日常的に必要な案件ごとにプロジェクトチームが編成され、職種を超えて、患者さん中心に協働しながら総合的に問題を解決し、病院業務の向上改善に直結して効果を挙げています。このように、医療人材育成の実務学習の仕組みは、恒常的に機能しています。また、メディカルスタッフについては、複数のメディカルスタッフ研修を開催、多職種が協働するためのトレーニングを可能とし、チーム医療の推進に一役かっています。

北里柴三郎初代医学部長・病院長の説いた「基礎臨床一体型の理念」は、患者さん中心の医療を実践するプロフェッショナリズムに根づいた慶應義塾大学病院の未来を拓く医療人材育成のバックボーンとして、今日に至るまで脈々と息づいています。

患者さん中心の医療の実践

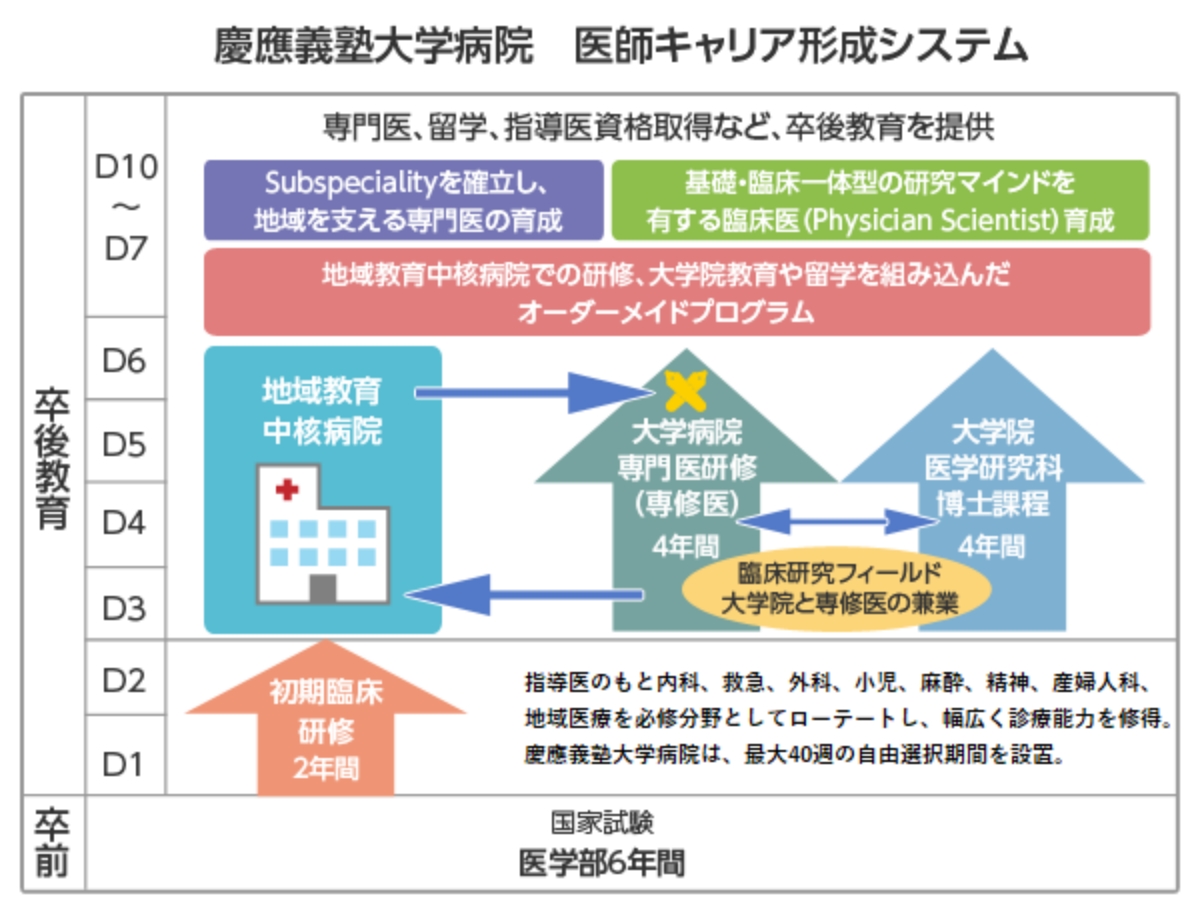

医師

慶應義塾大学病院は、1920年の開院以来、患者さんに優しく、患者さんに信頼される、患者さん中心の医療を実践し、「豊かな人間性と深い知性を有する医療人」を育成してきました。 初期臨床研修では、アカデミックな医療環境のもとで、各人が高いモチベーションを持って、基本的な臨床能力を幅広く修得します。その特徴として、 1) 多彩で豊富な臨床症例の経験、 2) 熱意ある、優れた指導医により、最新の医療知識と臨床技能を確実に修得する研修システム、 3) 目標とする医師像(キャリア・パス)を考えながら、希望診療科を選択できる柔軟な研修プログラムがあります。 専門医研修では、指導医と研修環境の充実した教育中核病院と緊密なネットワークを形成し、最先端の医療知識と臨床技能などの高い専門性(subspeciality)を確立するとともに、地域医療を支える総合的な診療能力を涵養します。一方、専修医と大学院生を兼業できるシステムなどを活用し、基礎-臨床医学一体型の研究マインドを有する臨床医(Physician Scientist)を育成します。

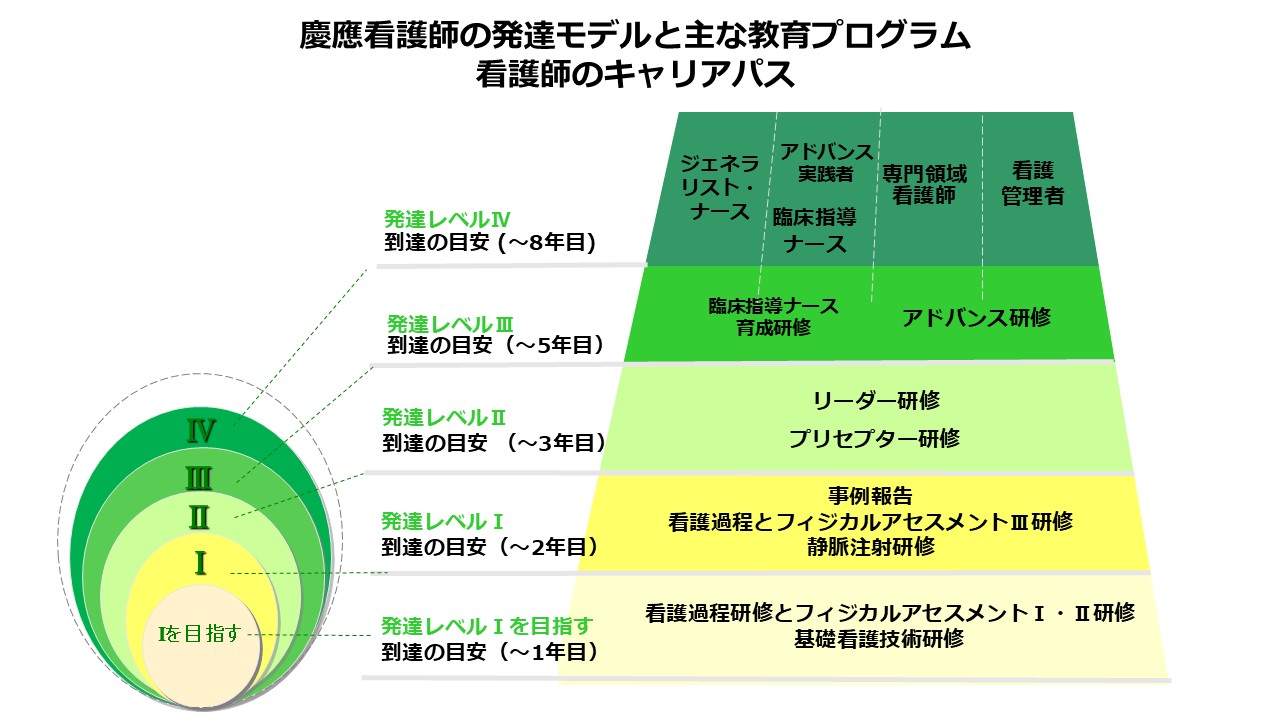

看護師

看護部では、自律した看護師をジェネラリストとして捉え、成長発達を支援しています。ジェネラリストとは、臨床看護実践において、いかなる領域・対象(急性期・慢性期・回復期・末期、疾患年蓮など)においても、基本となる専門的知識と技能を応用して、役割発揮できる看護師です。看護師の役割は、先進医療の場で多職種と連携し、患者さんに向き合い、患者さん自身が自分らしい生き方を描いていけるよう、多方面から支援をしていくことです。個々の看護師が、自身のライフサイクルに合わせてキャリアを積みながら成長できるよう、様々な視点から教育支援を行なっています。学生支援においては、慶應義塾大学看護医療学部の臨地実習をはじめ、看護管理者実習、認定看護師および専門看護師教育課程におけるの臨地実習、海外からの研修生の受け入れなど、看護職の育成において社会的役割を果たせるよう取り組んでいます。

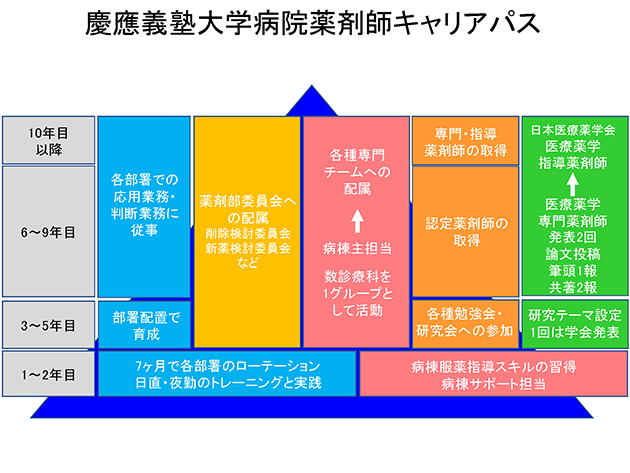

薬剤師

薬剤部では、慶應薬剤師キャリアパスに基づき、チーム医療の一翼を担う薬剤師の育成を支援しています。入職1~2年目は、調剤、注射薬混合調製、医薬品情報や院内製剤調製等の病院薬剤師の基本業務取得のためのローテーションを組み、さらに、入院患者さんへの服薬指導を行うために必要な基礎知識や技能を習得するため、各部門ともシラバスを設定し、指導を実施しています。3年目以降は、より広い疾患領域の知識の習得をするとともに、医師や看護師等の多職種が関わるチーム医療の一員として専門知識を身につけ、目標とする領域の資格を取得する支援体制を整えています。そのため、臨床上問題となった事案は解決すべきテーマとして掲げ、新規性・進歩性が生み出された場合は、積極的に学会発表および論文執筆に取り組むようにしています。 学生の教育においては、本学薬学部の5年次実務実習生や6年次アドバンストコース実習生を受け入れており、医療の高度化に対応した薬剤師の育成にも力を注いでいます。

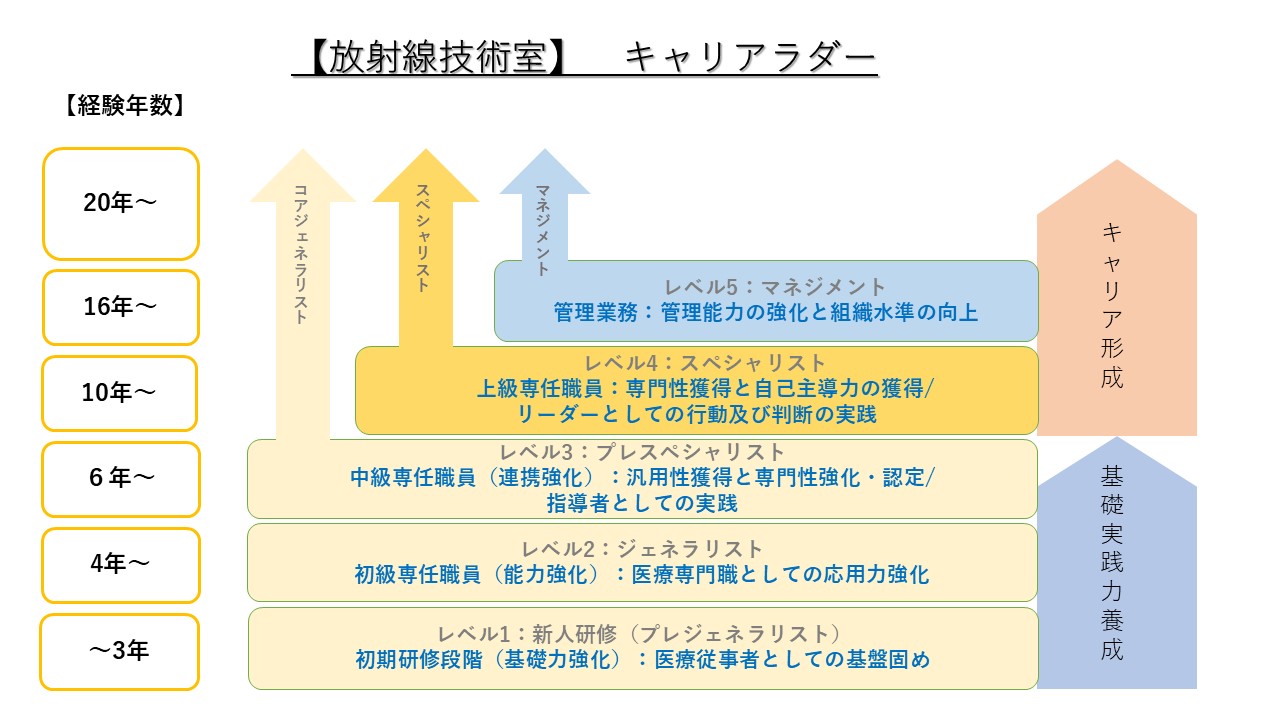

診療放射線技師

放射線技術室では、チーム医療の中で専門性を発揮し活躍できる診療放射線技師を目指し、独自の育成プログラムを構築しています。新人職員研修では育成担当者がOJT中心の指導およびフィードバックによりサポートし、一般撮影、CT、MRIなど各部署を短期的(3か月程度)にローテーションしながら医療人としての基礎を養います。さらに汎用性の獲得と専門性の強化を段階的に行い、放射線領域(診断・治療)における応用力の高いジェネラリストから、専門性の高いスペシャリストまで、臨床でのスキルアップを目指す事ができます。学術分野では、各専門領域で活躍する先輩職員が先導し,研究活動,専門資格取得をサポートしています。

また診療放射線技師としてのスキルアップだけでなく、業務資格に応じた各種研修等を活用する事で,組織におけるリーダーをはじめ、個々がキャリアアップにより様々な役割で活躍できるようキャリアラダーを設定しています。個々の目標設定を具体化し,診療放射線技師としての成長を促すだけでなく、豊かな人間性と多様な個性が活躍する組織体制を表現しています。

学生教育においては臨床実習施設として毎年20名以上の実習生を受け入れ、先端機器を用いた実習指導を行っています。

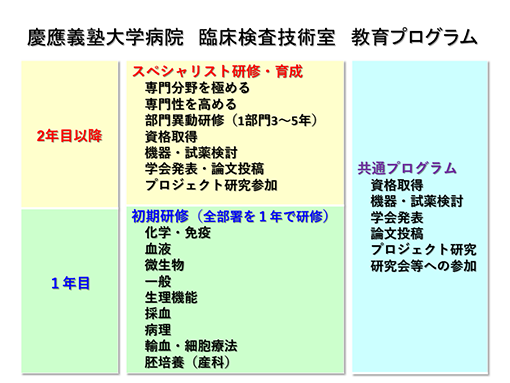

臨床検査技師

臨床検査技師は、臨床検査科、病理診断科、輸血・細胞療法センター、産婦人科など病院の様々な部門で働いています。そして、それぞれの専門性に応じて育成をしています。

臨床検査技術室では、臨床検査技師の基本教育を行った上で、専門分野樹立のためスペシャリストの養成を行い、将来的には日本の臨床検査をリードする人材の育成に努め、臨床検査技師の「精鋭」の創出を目指しています。具体的には、新卒で専任職員となった者は、先ず各部門の業務をローテーションで研修し、基本となる「休日・時間外検査」「採血業務」を習得します。これらを1年研修として実施しています。この間に自身の得意分野、能力を見極め、自らの能力を知ることも1年研修の目的のひとつとしています。2年目以降は専門性を高めることを目的として、特定の部署に3~5年間固定することを原則とし、各種認定試験の資格取得を推奨しています。

他方、社会貢献としての教育・研修にも取り組んでいます。臨地実習については、年間6校の教育施設から約20名を受け入れています。また、他の医療機関から、骨髄標本鏡検や心エコーなど、臨床検査技師の研修も受け入れています。