概要

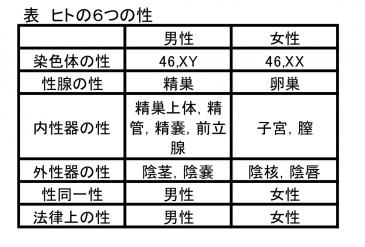

性分化疾患とは、ヒトの6つの性 (表)のうち、性染色体、性腺、内性器、外性器のいずれかが非定型的な先天的体質を指します。停留精巣や尿道下裂から、非典型的な外性器でみつかる複雑な症例まで多彩な症状を現し、性染色体異常症、 46,XY性分化疾患、 46,XX性分化疾患など様々な病態が含まれます。大部分の症例でホルモン補充療法や外性器形成術を必要とし、長期にわたる内科的あるいは外科的なフォローが重要と考えられています。

性分化疾患センターは、新生児から成人に至る全ての年齢を対象とし、緊急性を問わず、あらゆる性分化疾患を診療するために設立された全国で初めてのクラスター部門です。1990年代から行ってきた性分化疾患に対するクラスター診療をさらに発展させる形で提供していきます。

特色・方針・目標

性分化疾患センターでは、小児科、泌尿器科、腎臓内分泌代謝内科、小児外科、産婦人科、形成外科、精神・神経科、臨床遺伝学センターを中心に専門の外来を設置し、看護師、臨床心理士も交えた多職種かつ横断的な診療を行っています。性分化疾患の内科的治療、外科的治療のみならず、非典型的な外性器を持って生まれた赤ちゃんの法律上の性別決定、性分化疾患を持った方の性別違和(性別不合)にも対応しています。

<当センターで行っている診療の概要>

1)外性器・内性器形成術

精巣固定術、性腺摘除術、尿道形成術、陰嚢形成術、女児外陰形成術、腟口形成術、造腟術など選択した性に沿った形成術を外科部門で協力して行っています。

2)ホルモン補充療法

男性ホルモン補充療法、hCG/FSH補充療法、女性ホルモン補充療法、黄体ホルモン補充療法、カウフマン療法など選択した性や病態、重症度に沿った治療を内科部門で協力して行っています。

3)遺伝カウンセリング

次子や次世代の再発率など患者さまご本人やご両親が希望される遺伝学的情報を臨床遺伝専門医からお伝えしています。

4)法律上の性の選択の支援

新生児期に発見される性分化疾患の一部は、迅速に検査を行い、法律上の性を決めなければならない緊急疾患と考えられています。当センターでは、このように緊急対応を要する性分化疾患の新生児に対して、365日24時間で対応しています。クラスターのそれぞれの部門が協力して診療に当たり、ご本人やご家族に正しい医学情報を提供できるようにしています。

(参考情報)戸籍法第四十九条では、出生の届け出は生後14日以内にしなければならない、と記載されています。しかし、性分化疾患を抱えた新生児では、法律上の性決定まで14日の期限を超えてしまうことも少なくありません。性分化疾患の場合には、医師の診断書を添えれば生後15日以降でも出生届を提出できます。当センターではこのように15日以降でも出生届を提出する事例を豊富に経験しており、ご両親を支援する体制を整備しています。

対象疾患は次のようになっております

- 46,XY性分化疾患

- 46,XX性分化疾患

- ターナー(Turner)症候群

- クラインフェルター(Klinefelter)症候群

- アンドロゲン不応症

- 5α還元酵素欠損症

- 21水酸化酵素欠損症

- 先天性リポイド副腎過形成

- 3β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症

- 11β-水酸化酵素欠損症

- 17α-水酸化酵素欠損症

- P450酸化還元酵素欠損症

- 卵精巣性性分化疾患

- 混合性性腺異形成症

- 17β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症

- 精巣形成不全

- 卵巣形成不全

- カルマン(Kallmann)症候群

- 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症

- 先天性下垂体機能低下症

- 総排泄腔遺残

-

総排泄腔外反症

- 性分化疾患に伴う性別違和(性別不合)

- SF1異常症

- SRY異常症

- デニス・ドラッシュ(Denys-Drash)症候群

- フレイジャー(Frasier)症候群

- スミス・レムリ・オピッツ(Smith-Lemli-Opitz)症候群

- IMAGe症候群

-

MIRAGE症候群

-

Rokitanski症候群

-

子宮・腟の先天奇形

次のような症状を扱っております

小陰茎(ミクロペニス、陰茎サイズが小さいこと)、停留精巣(精巣が陰嚢内に降りていないこと)、精巣退縮(精巣が見つからないこと)、尿道下裂(おしっこの出口が下の方にズレていること)、尿道上裂(おしっこの出口が上の方にズレていること)、陰核肥大(陰核が腫れていること)、陰唇癒合(左右の大陰唇が生まれつきくっついていること)、思春期の遅れ(女の子で乳房の発育や月経、男の子で精巣の発育などが始まらないこと)など、年齢にかかわらず外性器、内性器、性腺に関わるあらゆる症状を診療いたします。

検査内容のご案内

-

内分泌学的検査 ・・視床下部、下垂体、精巣、卵巣などのホルモン刺激試験など

-

画像検査・・超音波、CT、MRI、膀胱鏡、尿道造影、腹腔鏡など

-

遺伝学的検査・・染色体検査、SRY遺伝子定性検査、遺伝子解析など

-

心理学的検査・・性同一性(性自認)に関する検査など

主な実績

当センターでは全国から性分化疾患の患者さまをご紹介頂いています。新生児から成人まで多くの患者さまをフォローさせて頂いています。性分化疾患に関連する手術も数多く行っています。個々の患者様に的確な治療の選択肢を提示できるように、センター内で定期的にカンファレンス(症例の検討会議)を行って、内科的および外科的な見地から症例の診療方針を共有しています。

以下は2023年度の当センターの診療実績になります。

| 名称 | 件数 | 備考 |

|---|---|---|

| 外来症例数(延べ人数) | 2252 | 泌尿器科、産婦人科、小児外科、形成外科、腎臓内分泌代謝内科、精神神経科、小児科など |

| 手術件数 | 196 | 泌尿器科、産婦人科、小児外科、形成外科など |

ご挨拶

性分化疾患(DSD)センターはすべての年齢のすべての性分化疾患を診療することのできる全国初のクラスターとして2019年に開設されました。性分化疾患とは、染色体、性腺、内性器、外性器が非定型的な先天的状態です。慶應義塾大学病院では全国に先駆けて、1990 年代から小児期の性分化疾患に関する包括的かつ診療科横断的なチーム医療を行ってきました。近年、社会の性分化疾患に対する理解は明らかに高まっています。さらに性分化疾患に関する医療は大きく進歩し続けています。すなわち病態解明は著しく、新しい診断法・治療法が開発され、心理社会的な支援は具体化しました。この医療の進歩を先導し、またリアルタイムに対応するため、高い専門性を有する各診療科が連携し、先進的かつ、ひとりひとりの患者さんに適切なチーム医療を提供できる体制を構築しています。

性分化疾患(DSD)センター長 浅沼宏

受診について

- 当院では患者さんの待ち時間を短縮するため、予約制を導入しています。

- ご予約方法は一般の患者さんと医療関係の方で異なります