概要

慶應義塾大学病院の腎臓内分泌代謝内科は、腎臓部門、内分泌代謝部門という大きく2つの領域を包括する内科です。糖尿病、脂質異常、肥満、ホルモン異常などの内分泌代謝疾患と、高血圧、腎臓病は、病態の関連性が非常に強く、私達は連携して診療にあたることにより、病態のより深い理解と専門性の高い医療を目指しております。これらの疾患は、慢性的に進行する性質を持つものが多く、長期にわたるケアを要するものであることから、それぞれの患者さんの背景や人生に寄り添ったより良い医療を目指して参ります。

特色・方針・目標

腎疾患に対しては、適応に応じて腎生検による腎炎の診断と先進的な知見に基づいた治療を行います。原因不明の腎障害や治療抵抗性症例に対しては、遺伝子検査等も検討しています。近年高齢化社会を背景に増加している糖尿病腎症や腎硬化症、膠原病や血液疾患に伴う腎障害、多発性嚢胞腎などの遺伝性腎疾患、薬剤に起因する腎障害など様々な腎臓病に対する診療を行っております。また、残念ながら末期腎不全に至った場合の腎代替療法選択に関して、血液透析、腹膜透析、腎移植のメリット・デメリットに基づいた意思決定を、専門看護師や腎代替療法専門外来医師と共に包括的にサポートしております。当科ではシャントPTA、腹膜透析カテーテル挿入術等に関しても専門チームが行っております。また高血圧専門医による難治性高血圧診療も行っております。

内分泌疾患は、甲状腺、副甲状腺、副腎、視床下部・下垂体、性腺など多岐にわたりますが、これらに対して専門医が、専門性の高い診療を行っております。また慶應義塾大学病院ならではの、脳神経外科、耳鼻科、小児科、産婦人科、放射線科等と連携した質の高い包括的な内分泌診療を目指しております。当科は特に、副腎ホルモンが原因となる副腎性高血圧や健康診断などで偶然発見される副腎偶発腫瘍の診断と治療経験が非常に豊富であり、従来の手術より侵襲の少ない、副腎腫瘍に対するラジオ波焼灼術も治療の選択肢の一つとして行って参ります。

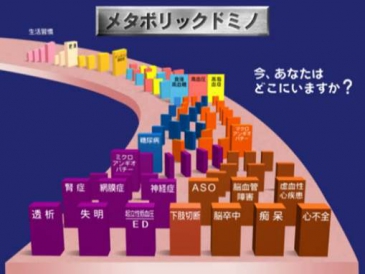

糖尿病では特に専門性を要求されるインスリン療法に積極的に取り組んでいます。1型糖尿病、SAP (Sensor Augmented Pump)の専門外来も行っております。また、昨今肥満に対する新規治療法が保険収載されており、肥満に対する多面的な専門治療も行っております。患者さんの生活に沿ったきめ細かい診療を提供するため、糖尿病療養指導士、看護師とも密接に連携しながらチーム医療を行い、また糖尿病患者会として「カラムスの会」を開き、患者さんとの情報交換に努めております。更に、多くの合併症を伴う糖尿病において、重症化や合併症発症に対する先制医療を目指して、複数の診療科と連携した糖尿病先制医療センターも有しており、より高度で専門的な糖尿病診療を目指しております。

次のような症状を扱っております

尿量が多い、尿量が少ない、尿がでない、血尿がでる、蛋白尿がでる、口が渇く、体重が重い、痩せている、乳汁が分泌される、甲状腺が腫れている、尿に糖がでる、血糖が高い、血糖が低い

主な実績

2024年度診療実績

【腎臓内科】

外来通院患者数は約5,000名、年間入院患者数は約400症例、腎生検数は80例、透析導入患者数は腹膜透析 12例、維持腹膜透析で通院している患者数は50名、バスキュラーアクセス診療に関しては、バルーン拡張術(血栓除去含む)222件、長期留置型カテーテル挿入 8例でした。多発性嚢胞腎の外来通院患者数は64名でした。

【内分泌内科】

入院190名(視床下部・下垂体疾患42名、甲状腺・副甲状腺疾患8名、副腎125名(うち原発性アルドステロン症96名)、その他15名)でした。

ご挨拶

慶應義塾大学病院の腎臓内分泌代謝内科は、それぞれの領域の専門医が高い専門性を持って診療にあたっており、新しい診断法や治療方法の開発にも力を注いでおります。

当科の診療の中心となる疾患は、人口の高齢化を背景に昨今増加の一途を辿っており、健康寿命を損なう大きな要因となっていることから、私達は使命の重大さを自覚しております。それぞれの患者さんの背景を私達医療者もできる限り理解するよう努め、その上で適切な医療が提供できるように、多職種のメディカルスタッフによる包括的なチーム医療を大切にしながら、患者さんの人生の伴走者になれるよう努めたいと思います。

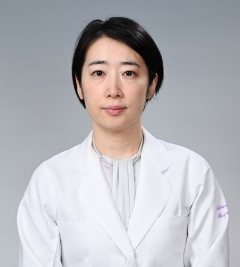

-

林香

教授・診療科部長

-

専門領域

内科・腎臓・高血圧

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医

日本透析医学会 透析専門医

日本高血圧学会 高血圧専門医・指導医

-

経歴

2004年 慶應義塾大学医学部卒業

2023年 慶應義塾大学医学部内科学(腎臓内分泌代謝)教授・診療科部長(現職)

-

メッセージ

診療チーム皆で、患者さんにとってより良い医療を目指します。

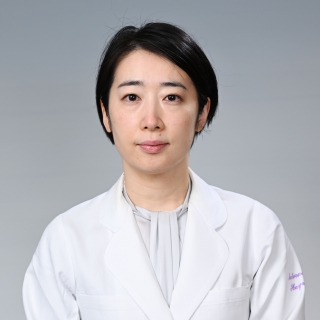

-

木内謙一郎

准教授・診療副部長

-

専門領域

内科・内分泌・糖尿病代謝・腎臓

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・指導医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本専門医機構 内分泌代謝糖尿病内科領域専門研修指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医

日本透析医学会 透析専門医

日本高血圧学会 高血圧専門医・指導医

-

経歴

2006年 慶應義塾大学医学部 卒業

2024年 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 准教授(現職)

-

メッセージ

内分泌代謝疾患の診断と内科的治療を担当しています。他の診療科と連携した安全な検査と治療を心掛けています。

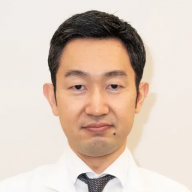

-

目黒周

専任講師・糖尿病先制医療センター長・外来医長

-

専門領域

内科・糖尿病・代謝・内分泌・フットケア

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医

日本専門医機構 内分泌代謝糖尿病内科領域専門研修指導医

-

経歴

1993年 北海道大学卒

2010年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 助教

2012年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 専任講師

2019年 慶應義塾大学病院 糖尿病先制医療センター 副センター長(兼務)

2023年 慶應義塾大学病院 糖尿病先制医療センター センター長 (兼務)(現職)

-

メッセージ

糖尿病、肥満症を中心に診療を行っています。患者さんが糖尿病・肥満代謝疾患と共に安全に生活できるように支援いたします。

-

畔上達彦

専任講師・病棟医長

-

専門領域

内科・腎臓疾患・高血圧症・生活習慣病

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医

日本透析医学会 透析専門医

日本高血圧学会 高血圧専門医・指導医

-

経歴

2007年 慶應義塾大学医学部卒業

2022年 慶應義塾大学保健管理センター 専任講師

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 専任講師(現職)

-

メッセージ

腎疾患、高血圧を中心に診療を行っています。患者様が安心して治療を受けられるように、丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけています。

-

川野義長

専任講師・糖尿病先制医療副センター長・保険医長

-

専門領域

内科・糖尿病・内分泌

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 内科指導医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

-

経歴

2007年 慶應義塾大学医学部卒業

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 専任講師(現職)

-

メッセージ

肥満症や糖尿病でお困りの方に寄り添い、丁寧に診察をする事を大切にしています。お気軽にご相談ください。

-

中村俊文

専任講師・医局長

-

専門領域

内科・内分泌・腎臓疾患

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医

日本透析医学会 透析専門医

-

経歴

2008年 慶應義塾大学医学部卒業

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 専任講師(現職)

-

メッセージ

内分泌疾患には、患者さんにとって聞き慣れない希少な疾患も多くあります。受診して良かったと思っていただけるよう、丁寧で分かりやすい説明を心掛けています。

-

森本耕吉

専任講師

-

専門領域

透析療法・血液浄化療法・内科

-

認定資格等

日本透析医学会専門医・指導医

日本内科学会総合内科専門医

日本腎臓学会専門医・指導医

日本腹膜透析医学会認定医

-

経歴

2005年 慶應義塾大学医学部卒業

2015年 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 助教

2020年 慶應義塾大学医学部 血液浄化・透析センター 助教

2025年 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 専任講師(現職)

-

メッセージ

腎臓病、腎代替療法(透析療法)を専門としています。患者様ひとりひとりがライフゴール(人生の目標)を達成できるよう、力を尽くします。

-

萩原あいか

助教

-

専門領域

内科・腎臓・高血圧

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医

日本透析医学会 透析専門医

-

経歴

2008年 山口大学医学部卒業

2023年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 助教(現職)

-

メッセージ

腎疾患、腎代替療法選択を中心に担当しております。丁寧にお一人おひとりに適した治療をこころがけております。

-

菱川彰人

助教

-

専門領域

内科・腎臓・高血圧

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医

日本高血圧学会 高血圧専門医・指導医

-

経歴

2012年 慶應義塾大学医学部卒業

2019年 慶應義塾大学医学部医学研究科大学院博士課程卒業(内科専攻)

-

メッセージ

高血圧をはじめとする生活習慣病および腎疾患の診療を専門としております。

-

吉本憲史

助教(血液浄化・透析センター)

-

専門領域

内科・腎臓・透析(とくにバスキュラーアクセス診療)

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医

日本透析医学会 透析専門医

日本透析医学会 VA血管内治療認定医

-

経歴

2013年 慶應義塾大学医学部 卒業

2022年 慶應義塾大学医学部 腎臓内科代謝内科 助教

2025年 慶應義塾大学医学部 血液浄化・透析センター 助教(現職)

-

メッセージ

腎臓病および血液透析・バスキュラーアクセスを中心に診療しております。患者さんの価値観を踏まえ、納得できる・幸福度を最大化できる方針を一緒に考えていきたいです。

-

倉田英明

助教

-

専門領域

内科・糖尿病・内分泌

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 内科指導医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

-

経歴

2014年 慶應義塾大学医学部卒業

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 助教(現職)

-

メッセージ

患者さんの治療目標を達成できるように、個々に応じたより良い医療を提供することを心がけています。

-

中山尭振

助教

-

水谷洋佑

助教

-

専門領域

内科・内分泌・糖尿病

-

認定資格等

日本内科学会 内科専門医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本内分泌学会・日本糖尿病学会 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医

-

経歴

2015年 慶應義塾大学医学部卒業

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 助教(現職)

-

メッセージ

丁寧な診察と分かりやすい説明を心掛けております。お気軽にご相談ください。

-

青山和樹

助教

-

専門領域

内科・糖尿病・内分泌

-

認定資格等

日本内科学会 内科専門医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本内分泌学会・日本糖尿病学会 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医

-

経歴

2016年 慶應義塾大学医学部卒業

2020年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科助教(現職)

-

メッセージ

糖尿病、内分泌疾患を中心に診療を行っています。1型糖尿病外来ではCGM、インスリンポンプを積極的に導入しています。

-

伊藤裕

名誉教授・特任教授(予防医療センター)

-

専門領域

内科・内分泌・高血圧症・糖尿病代謝・腎臓疾患・予防医学

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内分泌学会 内分泌代謝内科専門医・指導医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医

日本高血圧学会 高血圧専門医・指導医

日本高血圧学会 名誉会員

-

経歴

1983年 京都大学医学部卒業

2006年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授

2023年 慶應義塾大学名誉教授・予防医療センター特任教授(現職)

-

メッセージ

加齢と共に変化する肥満、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、フレイルなど多くの病態の重なりを全般的に把握し、その人に適したケアで親身に対応します。

-

門川俊明

教授(医学教育統轄センター)

-

専門領域

内科・腎臓疾患・高血圧症・透析

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医

日本透析医学会 透析専門医・指導医

日本高血圧学会 高血圧専門医

-

経歴

1991年 慶應義塾大学医学部卒業

2014年 慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター教授(現職)

-

メッセージ

腎臓病、電解質異常症を中心に診療をおこなっています。患者さんの立場に立って、長期にわたって伴走いたします。

-

中村真理

准教授(保健管理センター)

-

専門領域

内科・腎臓疾患・高血圧

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本透析医学 透析専門医

-

経歴

1996年 埼玉医科大学医学部卒業

2023年 慶應義塾大学保健管理センター准教授(現職)

-

メッセージ

腎臓病、高血圧、腎代替療法選択を中心に診療を行っています。

各専門分野スタッフと協働しサポートしてまいります。

-

山口慎太郎

准教授(医学教育統轄センター)

-

専門領域

内科・腎臓疾患・糖尿病代謝・内分泌

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医・指導医

日本透析医学会 透析専門医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医

日本専門医機構 内分泌代謝糖尿病内科領域専門研修指導医

日本抗加齢医学会 専門医

-

経歴

2005年 慶應義塾大学医学部卒業

2021年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 専任講師

2024年 慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター 准教授(現職)

-

メッセージ

丁寧な説明と診療を心がけています。

-

稲石淳

講師(予防医療センター)

-

専門領域

内科学・糖尿病・内分泌・代謝・予防医学

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医

日本専門医機構 内分泌代謝糖尿病内科領域専門研修指導医

-

経歴

2009年 慶應義塾大学医学部卒業

2023年 慶應義塾大学医学部予防医療センター 専任講師(現職)

-

メッセージ

糖尿病を中心に診療を行っております。丁寧な説明を心がけていますので、お気軽にご相談ください。

-

中谷英章

講師(非常勤)

-

専門領域

内科・腎臓疾患・高血圧症・脂質異常症・動脈硬化症・旅行医学

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 内科指導医

日本動脈硬化学会 動脈硬化専門医・指導医

社会医学系専門医協会 専門医

日本渡航医学会 認定医

日本抗加齢医学会 専門医

-

経歴

1996年 東邦大学医学部卒業

2025年 慶應義塾大学予防医療センター専任講師(現職)

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 助教(現職)

-

メッセージ

患者様皆さまに安心して治療をお受けいただけるよう、丁寧な診察と分かりやすい説明を心掛けおります。

-

小林佐紀子

講師(非常勤)

-

専門領域

内科・内分泌・甲状腺・腎臓

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内科学会 内科指導医

日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・指導医

日本甲状腺学会 甲状腺専門医

臨床遺伝専門医制度委員会 臨床遺伝専門医

日本専門医機構 内分泌代謝糖尿病内科領域専門研修指導医

日本腎臓学会 腎臓専門医

-

経歴

1998年 慶應義塾大学医学部卒業

2017年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科特任講師

2025年 慶應義塾大学保健管理センター専任講師(現職)

-

メッセージ

内分泌疾患を中心に診療を行っています。患者様に寄り沿った治療を提供したいと思います。

-

伊藤新

講師(非常勤)

-

専門領域

内科・糖尿病(特に1型糖尿病、インスリンポンプ、CGM)

-

認定資格等

日本内科学会 認定内科医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医

-

経歴

2006年 慶應義塾大学医学部卒業

2024年 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 非常勤講師

2024年 医療法人明医研ハーモニークリニック(現職)

-

メッセージ

1型糖尿病と共に生きる1人1人の人生にあった治療法を一緒に考えサポートしていきます。

-

吉本憲史

助教(血液浄化・透析センター)

連絡先

より詳しい情報は当部門の専用webサイトをご覧ください。

受診について

- 当院では患者さんの待ち時間を短縮するため、予約制を導入しています。

- ご予約方法は一般の患者さんと医療関係の方で異なります