ご挨拶

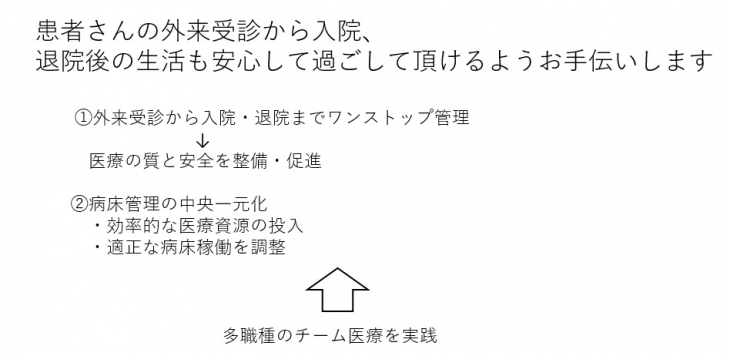

当部は、地域の診療所や病院など多くの医療機関との連携を推進することを目的として設置されました。地域連携、病床管理、転退院支援、回復支援、がん相談を含む各種ご相談などを主な業務としております。専任の看護師、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、事務職員などの多職種のスタッフが医師と連携をとりながら、患者さんを入院前からサポートし、安心して入院生活をお送り頂けるようにご支援いたします。

また、退院後の患者さんの状況を念頭におきながら早期より回復支援、退院に向けた支援を行っております。同時に、患者さんのお住まいの地域の医療機関との連携をしっかりと行ってまいります。

今後、地域の病院や診療所の先生方、看護・介護施設の皆様との連携を円滑に行ない、患者さんに、適切でかつ満足の頂ける医療をご提供できるよう、こころをひとつに、これまで以上に地域関連機関との「顔の見える医療連携」を推進し、スタッフ一丸となって、一層の努力をしてまいります。

理念

特定病院としての慶應義塾大学病院の役割

医療連携における様々なサービス

●医療連携

地域医療機関との連携強化、患者さんの円滑な受け入れ

・ かかりつけ医のご案内

・セカンドオピニオン外来事務局

・ 患者申し出療養相談外来事務局

・ 患者さんの他院受診の予約取得

●各種相談

患者さんやご家族が療養上に抱える様々な不安をサポート

・在宅療養相談

・社会制度・資源活用、経済的問題相談

・がん相談

・栄養相談

●入退院支援・療養支援

地域と連携した患者さん支援

・専門・認定看護師の専門性を活かした患者さんの支援

・入院や退院後の生活を見据えた情報収集(看護師・薬剤師・管理栄養士)

・在宅療養環境調整

・転院調整、施設入所調整

●病床管理

患者さんの状態や治療目的による適正な病床選択

・入院にかかわる諸手続きや、入院全般のご説明、ご案内

・入院決定の事前のご連絡、入院当日受付対応

・緊急入院患者さんの病床調整

・入院患者さんの転送調整 など

・患者さんの状態、治療目的、経済面を考慮した適正な病床選択

慶應メディカルパートナーシップについて

慶應メディカルパートナーシップについて:当院では日頃から診療の連携を行っている地域医療機関の先生方に、「メディカルパートナー」になっていただき、患者さんがかかりつけ医をお探しの際にご案内をしております。

本制度についての詳細は下記をご覧ください。

●慶應メディカルパートナーシップ制度概要

医療連携推進部のご紹介

当院では、医療連携機能、医療相談機能、療養支援機能、病床管理機能を集約した「医療連携推進部」を設置しております。看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士、事務員などの多職種が患者さん・ご家族が安心して療養生活や社会生活を送れるように、医療機関の関係者の皆様と連携をしていきます。

ご相談内容に応じて、院内外の関係部門と連携を図りながら、各種専門の職員がご相談をお受けします。お気軽にご連絡ください。

直通電話番号

・医療連携担当 : 03-3353-1889

・ソーシャルワーカー : 03-5363-3641

・がん相談支援センター : 03-5363-3285

・セカンドオピニオン : 03-3353-1139

・退院調整看護師 : 03-5363-3653

・病床管理 : 03-5363-3855

医療連携

地域医療機関との連携強化、患者さんの円滑な受け入れ

●患者さんの他院受診の予約取得

当院職員が別の医療機関にご連絡をして予約を取らせていただきます。

●医療機関からの診療情報提供依頼への対応

当院に受診歴のある患者さんの情報提供のご依頼を承ります。診療情報提供書をご用意の上、医療連携担当までご連絡ください。

●診療情報提供書の返書管理

ご紹介いただいた患者さんが当院を受診された場合には、来院のご報告を郵送いたします。診断と治療法が確立した際には、外来担当医師、あるいは入院後の担当医師から、別途お返事をお送りいたします。

●セカンドオピニオン

積極的にセカンドオピニオンをお受けしておりますので、ご希望の患者さんがいらっしゃればセカンドオピニオン担当までご連絡ください。

●広報活動

「診療のご案内」冊子の制作し、当院の活動をお知らせしております。また、医療機関の皆様と「顔の見える医療連携」を推進し、ご訪問させていただいています。医療機関の皆様のご挨拶もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

:左/医療相談:患者さんやご家族が療養上に抱える様々な不安をサポート

●がん相談支援センター

がん相談支援センターでは、がんに関する治療や療養生活全般、地域の医療機関などについて相談することができます。当院のがん患者さん・ご家族、地域にお住まいの方々、地域の医療機関の方からの相談に対応しています。

●医療福祉相談

患者さん・ご家族が安心して治療・療養に専念できるよう、ソーシャルワーカーが様々な問題や悩みを一緒に考えながらご支援させていただきます。

●脳卒中相談

脳卒中治療を受けられた患者さん・ご家族が安心して療養を継続できるよう、悩みや問題を一緒に考えながらご支援させていただきます。

:左/入退院支援・療養支援:地域と連携した患者さん支援

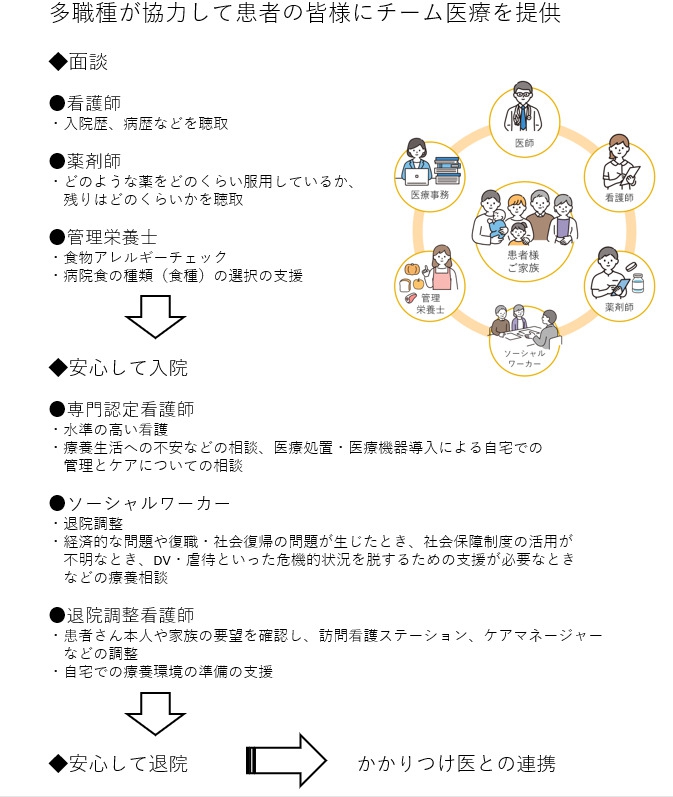

●入院支援

入院前から患者さんの「入院生活」や「退院後の生活」を見据え、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、医師・看護師・ソーシャルワーカー・薬剤師・管理栄養士など多職種が連携して支援を行っています。患者さんのご了解を得られる場合には、入院前よりケアマネジャーなどの在宅ケアチームとも連携しています。

●退院支援・療養相談

当院の患者さんの多くは、病棟看護師や外来看護師が中心となって、退院支援・療養相談を行っております。一方で、解決困難な課題を抱えた患者さん、社会的背景が複雑な患者さんも増えているため、ソーシャルワーカーや退院調整看護師が窓口となって、医師・病棟/外来看護師と連携しながらご支援しております。退院や療養支援にあたり、担当者が不明な場合は、ソーシャルワーカー・退院調整看護師にお問合せください。

また、熟練した看護技術を有する専門・認定看護師も所属しており、ご自宅でのケアについてのご相談も受けています。

●栄養相談

生活習慣病や慢性疾患、手術前後で食事療法を必要とする患者さんへの栄養相談を行っています(栄養相談は保険診療となりますので、医師の指示が必要です)。:左/病床管理:患者さんの状態や治療目的による適正な病床選択

●入院にかかわる諸手続きや、入院全般のご説明・ご案内

●入院決定の事前のご連絡、入院当日受付対応

●緊急入院患者さんの病床調整

●入院患者さんの転送調整など

●患者さんの状態、治療目的、経済面を考慮した適正な病床選択:左

受診について

- 当院では患者さんの待ち時間を短縮するため、予約制を導入しています。

- ご予約方法は一般の患者さんと医療関係の方で異なります